【20周年記念研究大会 東京大会】

参加お申し込み受付継続中

主催・大村はま記念国語教育の会 共催・日本国語教育学会

大村はま没後20年、大村はま記念国語教育の会設立20周年の年を迎えました。社会が、文化が、教育が急激に変化している今、その変化のただ中にいても見失ってはいけない軸を確認することが必要だと痛感します。20年を経て、私たちは何を目指し、何を守り、何を実現しようと力を尽くすのか。改めて深く考えあう研究大会としたいと願っております。この記念すべき大会に、作家・小川洋子さんをお迎えしての対談が実現しました。国語教育とことばに向き合う私たちの前で、小川さんが何を語られるか、どうぞお楽しみにご参加ください。会の終了後、懇親会も予定されることになりました。詳しくは下記をご覧ください。

テーマ 「今、ことばを育てる教室の原点を求めて」

日時・2025年10月25日(土) 10時から17時

会場・専修大学神田キャンパス 黒門ホール

20周年大会特別対談 「言葉の舟に乗って心を旅する」

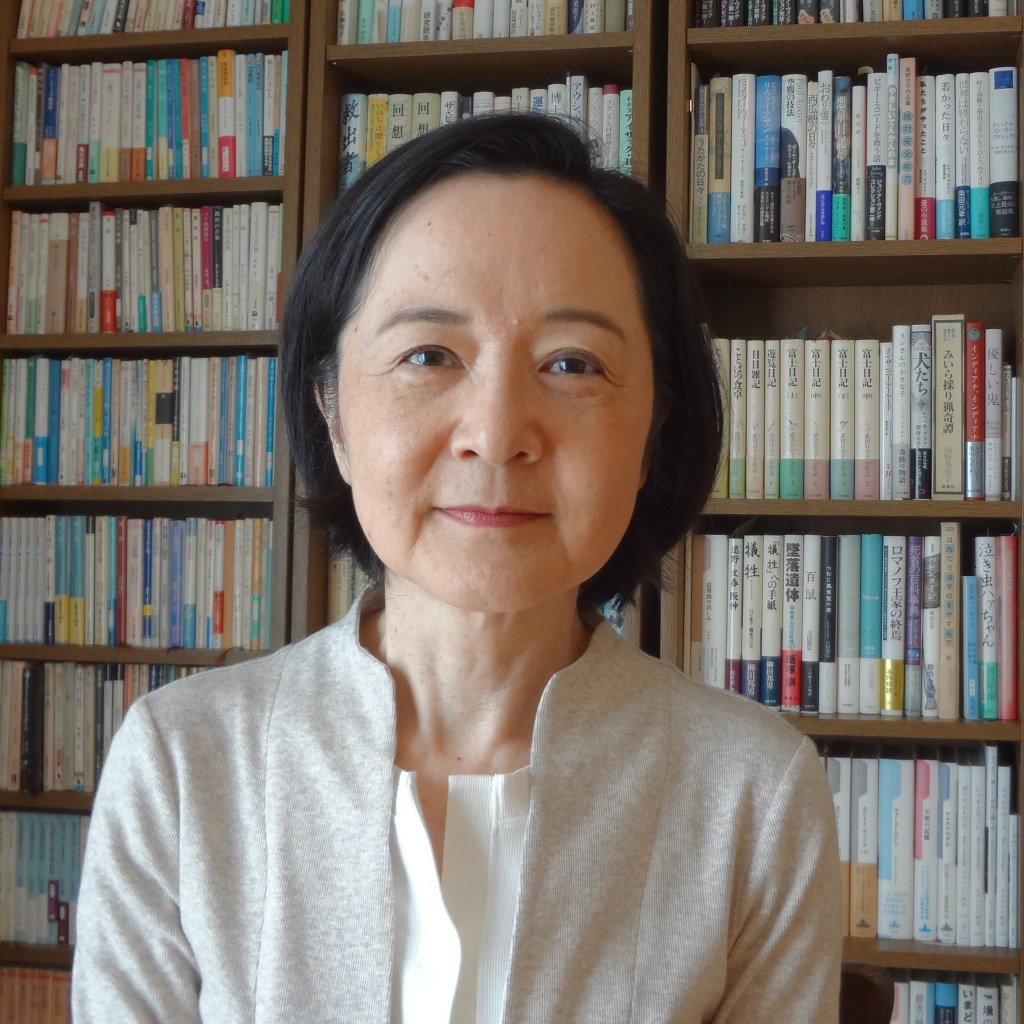

作家 小川洋子さん × 苅谷夏子

対談「言葉の舟に乗って心を旅する」への小川洋子さんのメッセージ

今は、一瞬で自分の言葉を世界中に届けられる時代です。だからこそ、言葉の重みをかみしめ、それを受け取る相手の心を想像する、無言の忍耐力が求められている気がします。そんな時代に生きる私たちに、文学がどんな恵みをもたらしてくれるか、皆さんと考える時間になれば、と願っています。 小川洋子

小川洋子さんは、文学作品の他にも多くの随筆や対談集などで「ことば」「ことばと人」「ことばと生」をめぐって幅広い関心や期待、深い洞察を表していらっしゃる。テーマの一つは「物語」だ。人にとって物語ることとは? 物語を読むこととは? そんなお話を伺うこともできるだろう。また、先ごろ6年ぶりに刊行されたファン待望の長編『サイレントシンガー』は、言葉を使わず、わずかばかりの指言葉で暮らす内気な人々の土地が舞台。声なき人のためのだけに歌うリリカを主人公とする、美しく静謐な物語には「人と言葉」のあり方への作者の思いが溢れ、対談でもぜひ取り上げたいところだ。

また、作品が多くの言語に翻訳され、世界中に愛読者を持つ小川さんの目には、文化の違いを超えた翻訳というものはどのように映っているのか。さらには、小川さんの作品は中学、高校の多くの国語教科書に登場し、教材となっている。国語の授業における文学教材の捉え方について、作家としてのお考えもお聞きしたいところだ

今回、対談のお相手を務めることになった本会理事長 苅谷夏子は、大田区立石川台中学校で、大村はま先生が63歳から65歳の時期の生徒だ。話し合うこと、インタビュー、対話といったことは、大村教室の重要な取り組みの一つであり、一問一答がいちばんつまらない、と教わってきた。大村教室で学んだことが対談でどう生きるか、真価の問われるところであろう。『評伝大村はま』『大村はま 優劣のかなたに』の作者でもある。

【参加申し込み方法】 下のQRコードからお申込みください。

会場に余裕があり、引き続き参加申し込みを受け付けています。

【大会参加費】 当日会場入り口でお支払いください

一般・2000円 大村はま記念国語教育の会会員・1000円 学生・500円

【大会プログラム】

20年を重ねてきた本会研究大会で常に大切にされ続けてきた実践研究発表では、小・中ともに力のこもった確かな提案がなされます。午後の部は、冒頭が小川洋子氏と苅谷夏子との対談。つづく研究の部では、研究者お三方が、それぞれ異なる角度から深く確かに大村はまを対象化してくださいます。最後は大村はま没後20年、本会設立20年という時点からの展望を本会会長、甲斐雄一郎が語ります。第10回大村はま奨励賞も当日発表となります。

受付開始 9:30

開会行事 10:00

1,実践研究発表と指導・講評 10:10~11:35

小学校・佐藤勇介 (横浜市立川上小学校)

「やなせたかしの自伝・評伝を読むわたしたちー比べ・重ね・伝え合う」(仮)

中学校・達富悠介 (青山学院中等部)

「偶然の出会いを創造する“ぶくぶく交換会”―小川洋子「生涯の友と出会う」をもとに」

指導・講評 幾田伸司 (鳴門教育大学)

2,第10回大村はま奨励賞授賞式 11:40~12:00

(昼休み) 全国理事会

3,特別対談 13:15~14:45

「言葉の舟に乗って心を旅する」 作家・小川洋子×苅谷夏子(本会理事長)

4,研究「20年を経て大村はまの実践と思想を捉え直す」 14:50~16:15

寺井正憲 (千葉大学名誉教授) 「編集からみた大村はまの読むことの学習指導について」

田中宏幸 (広島大学名誉教授) 「大村はまの「書くこと」学習指導の特色」

望月善次 (岩手大学名誉教授) 「大村はま先生に学ぶ二つの道」

5,展望 甲斐雄一郎 (本会会長・文教大学) 16:20~16:50

閉会行事 16:50~17:00

【会場案内】専修大学 神田キャンパス10号館140年記念館「黒門ホール」

九段下駅(東京メトロ東西線、半蔵門線・都営新宿線) 出口5より徒歩1分

神保町駅(都営三田線、都営新宿線、メトロ半蔵門線) 出口A2より徒歩3分

【ご昼食】 近隣に飲食店は各種あります。会場のお席でご持参の昼食を食べていただくこともできます

【懇親会】会の終了後、会場近くの店でカジュアルな懇親会を計画しています。お一人5000円の参加費で大会後の余韻と交流を楽しんでいただければと考えております。お気軽にご参加を。

【お問合せ・連絡先】

大村はま記念国語教育の会事務局 hokokugo@gmail.com

『渦中(6)』発行される

『渦中(6)』が発行された。今という時代をことばを大切にしながら生きる本会の仲間の手によって、優れた多彩な文集がまた生まれた。上述の千葉大会の記録のほか、第九回大村はま奨励賞を受賞した甲斐伊織氏の論文も掲載されている。さらに、千葉大会の展望で甲斐会長が取り上げて論じられた大村実践「外来語の氾濫について考える」(大村全集第9巻より)の資料篇「全集を読みとく3」も8ページにわたって収載。全集「大村はま国語教室」(筑摩書房)が手に入りにくい今、大村教室の有り様を伝えるよい材料と言えるだろう。ぜひお読みいただきたい。

ご注文は問い合わせフォームから、または直接事務局までご連絡を。1冊800円(送料込) 2冊目以降は1冊500円。

第9回大村はま奨励賞は甲斐伊織氏(学習院中等科)

受賞実践は「指導者と学習者が共に振り返る学習経験の蓄積 ―単元「学びを言葉に」

2024年度の第9回大村はま奨励賞は、慎重な審査の結果、学習院中等科の甲斐伊織氏と決まった。

受賞実践は「指導者と学習者が共に振り返る学習経験の蓄積 ―単元「学びを言葉に」。計画的に積み上げてきたさまざまな単元を、生徒自らの学習記録をもとに振り返り、話し合い、言語化することによって、学びをより確かなものにし、さらに先へとつなげていこうとする実践であった。学習によりそうように、生徒の姿を見据えて作られたてびきや助言も有効であった。「渦中6」にその記録が収載されている。授賞式では甲斐雄一郎会長から賞状と賞金、そして8脚目の「黄金の椅子」が帝国器材株式会社から贈呈された。

なお、大村はま奨励賞応募者全員には審査員からの詳細な講評・助言が書面で届けられ、毎年、好評を博している。今回の甲斐伊織氏の実践研究への講評の概要は会報「はまかぜ」次号に掲載の予定。合わせてお読みいただきたい。

第10回大村はま奨励賞に積極的なご応募を!

2025年度、大村はま奨励賞は第九回を迎える。ぜひ積極的なご応募を。締め切りは8月末日。応募時に45歳以下であることが条件となる。募集要項は「はまかぜ」59号(5月発行予定)に掲載。また本会ホームページには4月上旬に掲載されるのでご覧いただきたい。

副賞の「黄金の椅子」(帝国器材株式会社提供)は、本年度は甲斐伊織氏が手にした。「子ども一人ひとり」の象徴ともいえる美しい椅子である。次は誰に贈られることになるだろうか

【考えるヒント59】

文学を味わうとき、この人間として程度の高い精神活動をするとき、言葉での説明の心配から解放して、ほんとうに文学このよきものを味わわせたいと思う。答える心配なしに読み浸らせたいと思う。味わう力は味わうことによって、鑑賞力は鑑賞することによって伸びるとすれば、問いかける、答えをきくという方法でなく、味わうことそのこと、鑑賞することそのことをさせればいいのだと思った。…文学は作者その人が、作品によって、私などよりずっと強く、すばらしく生徒をとらえるので、教師の解説によってわからせるということは、文学の場合、むだなこと、さらに出過ぎたことであると思って。なるべくじゃまをしないで、作品に、作者に、子どもがじかにぶつかっていくようにさせたいと思った。

『大村はま国語教室』第一巻(筑摩書房)より

《考えるヒント》はどんどん更新されますが、古いものは「大村はまのことば」のページに加えられていきます。思考をぐらりと揺らすことばに出会っていただけますように。

大村はま記念国語教室のご案内

大村はま記念国語教育の会は、2005年、大村はまの死去の後、その業績と思想に学び、検証し、実践に結びつけたいと念じた仲間が結成した研究団体です。初代会長は倉澤栄吉氏、第二代会長は湊吉正氏で、2023年より第三代会長甲斐雄一郎のもと活動しています。会員は全国各地に、およそ250人ほどいます。2013年には、イギリスにロンドン勉強会も発足しました。

教育の現場は社会の変化を受けて、実にさまざまな課題を抱えています。多くの教員が、仕事に忙殺されながら、それらの課題を前にして苦闘しているというのが現実です。大村はまという先達に注目して考えていくことによって、一つの「ぶれない軸」を見出すことができます。そういう軸を持って現実に向かっていくことで、子どもを育てる仕事を一歩一歩進めていきたいと考えています。

この会の主な事業は次の通りです。

・研究大会の開催

・会報「はまかぜ」(年3回)の発行

・各地の勉強会への助成、協力

・大村はま奨励賞の授与

・本ウェブサイトの運営

・その他

「ことばを育て人を育てた国語教師・大村はま」の実践に学ぼうという方を歓迎します。

年会費は4000円(入会金不要)で、入会資格は問いません。

入会のお問い合わせは下記事務局までどうぞ。

大村はま記念国語教育の会事務局 hokokugo@gmail.com

学びひたり

教えひたろう

優劣のかなたで。出典:大村はまの遺作「優劣のかなたに」

第四世代とともに

大村はま記念国語教育の会第3代会長 甲斐 雄一郎

大村はま先生をめぐる国語教育関係者には、截然と区分できるわけではありませんが、おおむね四つの世代を想定することができるように思われます。

このうち第一世代を大村先生と同時代の国語教育を考えるお立場として、大村先生と共に将来を展望し、現実の課題を確認し、その取り組みについて検討し合う関係にあった方々、第二世代を大村はま国語教室に参入し、また先生の研究会でご指導をいただいたことに基づいて、大村はま国語教室の生き生きとした描写に基づいて、大村はま国語教室の意義を明らかにしてくださった方々、とします。

第三世代とは、1980年3月の先生のご退職に伴って大村はま国語教室への参入がかなわなかった世代です。ご退職の翌月に国語教育を専攻する大学院に進学した私などがその世代の一人になります。しかし本会の前身としての「大村はま国語教室の会」などにおける講話や、研究発表等へのご指導をうかがう機会はありましたし、全集に加えて学習記録2000冊以上を閲覧可能なかたちで整えてくださっている鳴門教育大学附属図書館大村はま文庫など、第一世代、第二世代の方々のご尽力によって整った環境で学ぶことがきました。

そして2005年、大村先生ご逝去前後以降に国語教育の世界に参入された方々をここでは第四世代とします。全集は現時点では入手困難ですし、現在の国語教育を取り巻く環境と大村はま国語教室が展開された時代との違いを指摘することもたやすいことです。これからはこうした環境においてさまざまな知見を共有していくことが求められることになります。

大村先生の実践に学び理想を検討することの重要性はいうまでもないことですが、こうした環境において、本会の目標はその先にすえる必要がありそうです。個性化を実現するための視点の確認、個別の単元からの構造の抽出、単元相互の布置の論理など、大村先生の実践からの純粋理論の抽出などは、今こそ解明が待たれる課題といえそうです。そしてそれらの検討を通じて、先生がもし現在のこの環境におられたら、私たちが直面するさまざまな事態をどのように眺め、どのようにテーマを設定し、どのような単元を展開したか、ということを検討するための手がかりを得ることにつながることでしょう。

本会では会員各位の多様な取り組みが期待されますが、そのような取り組みの共有を通して、このような目的に達することも本会のねらいの一つと考えたいと思います。

皆様の積極的なご参加を心から期待いたします。

半分中学生の祈り

本会新理事長 事務局長 苅谷夏子

大村国語教室のこと、大村はま先生のことを伝えることを自分の役割と思っています。呑川のささやかな流れを見下ろす大田区立石川台中学校の図書室で過ごした日々にあったものは、きっと細部まで覚えておく価値のあるものだ、と、わたしは卒業の折にすでに、ひとり思ったものでした。そういう早熟な判断を15歳のわたしにもたらしたものこそ、大村はまという国語教師の、そして大村はま国語教室の「力」そのものだったのでしょう。

教室の一隅に座って、中学生のわたしは黙ってどれほど驚き、考え、感じながら刷新されていったことでしょう。――大村先生の発することばが、大村先生その人(その考えやその心)といかに確かに結びついていたか。まるで優れた職人の作った歯車が確かに力を伝えるように、しっかりと連動していました。空転しないそのことばの在りようそのものが最も突出していて、わたしはそれをうまく説明できないまま、すごいすごい、と思い続けました。容易に真似できないことはすぐにわかったのですが、それでも耳の奥に保存し続けました。そしてそういう先生のことばが、どんな具合に自分の頭を刺激し、ゆらりと始動させたか。あの不思議な伝達力はいったい何だったのか。そういう刺激を一刻一刻と受けながら、何か(たとえそれがどんなに小さなものであったとしても)を掴んだときの「わかった!」「そうか!」というあの明るい感覚、あるいは、わかりそうでわからないもどかしさとくやしさ、よいてびきによいタイミングで出会ったときの何かがほの見えそうな手ごたえ、自分の力がもっともっと伸びていくことを願う気持ちとうれしい予感、その裏側にいつもひそんでいた「まだまだ先は遠い」「知の世界は果てしなく広そうだ」という心細いような、それでいて期待に満ちた世界観……。わたしたちだけのための単元学習を作り続ける大村先生の、専門家としての厳しさと激しさ、誇りが、たいそうかっこよかったこと。そうしたことを始終振り返り、味わいなおしてきました。それで、私はどこか半分中学生のような気分を残して、つまり、大村はまの現役の生徒でありつづけて今に至っているように思います。

このたび大村はま記念国語教育の会理事長になりました。このポストに「大村教室の一方の当事者」としての自分がいること、また、晩年の恩師のことばを聞きとめる機会を得た者としての自分がいるということは、意味があることだ、と思いたい。大村はまを直接知る人が減っていく一方の現実の中で、わたしはあの教室をなんとかみなさんの認識の中に存在しつづけさせたい。時の流れに逆らう錨のような役割を果たしたい。大村単元学習の何があんなに中学生の私を捉えてはなさなかったのか、大村はまという人のことばの迫力や引力、その厳しさと優しさの混じり具合、そうしたことを当事者としてありありと受け止めたわたしがすべき仕事がきっとあるだろう……。

理事長という似合わない役目も、その一点において許されることを祈ります。

知の達人としての大村はま先生

大村はま記念国語教育の会 第二代会長 湊 吉正

大村はま先生の歩まれた足跡、達せられた境地を表現する一例として「知の達人」という言葉が想起されます。大村はま先生は、生涯、生徒たち一人一人をすぐれた言語生活者に育て上げることを目指されながら「教えること」の経験を積み重ねられることを通して、「知の達人」に到達されました。 大村はま先生は、また一面から見れば「教育的英知の体現者」ともいうべき存在でありました。それだけに、大村はま先生から私たちが学び取るべきことは、私たち一人一人の学び取る姿勢に応じて、大海のように無限に広がっているように思われます。 大村はま記念国語教育の会の事業として、全国各地の研究会において、大村研究が進められております。それらが、ともに学び合う会として実り豊かな研究集会になりますように。皆様のご参加・ご入会を期待しております。

研修の場としての本会

本会前理事長 安居 總子

今いちばん心配なことは、若い人たちが「大村はまを知らない」ということばに象徴される、教育の不毛ではないでしょうか。その心配は、教員の資質向上のための教員研修のあり方を模索するという形になって表れています。だからこそ、大村はま記念国語教育の会の研修のありようが、研修の一つの形として重要な意味を持つと考えられます。「研修に参加してよかった」「なにか心の中にずっしりと重たいものが残った」「これならモチベーションを持続できそう」といった声の上がる触れあい、語り合い、学びあいの「場」としてこの会があること、そしてありつづけること。本会の意味はそこにあると自負しております。

教育者の見本としての大村はま

本会初代会長 倉沢栄吉

大村はま(敬称略)を『日本人名辞典』(講談社2001)には、次のように記してある。「昭和・平成時代の国語教育研究家。明治三十九年六月二日生 (中略)五十二年間の国語教育から大村単元学習として知られる授業方式を生み出す(以下略)」

この文言は間違っていないが、完全ではない。大村は単なる国語教育研究に終始したわけではない。教育者として一生を送ったが、西尾実が言うように「国語教育こそ教育である」(国土社の『国語の教育』創刊号巻頭の論文)を受けて規定すれば、「教育者」の見本とすべきである。単元学習の創始者として考えられているが、「大村単元」などと決めつけるのは当たらない。単元学習は学習者側からの発想であって、大村が作ったわけではない。「学習」の二文字が大事である。大村をはじめとする多くの実践家が単元学習者を支援し指導したのである。大村単元といってしまうと、型にはめてしまうことになる。大村が単元学習を育て上げた実践のあとを振りかえり、さらに発展させていこうとするとき、改めて「学習」の二文字を大切にしたい。